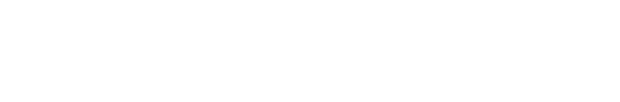

2月5日(水)にJUGLER講演会@東邦大学を開催致します!

JUGLERとはJapan University General medicine Leadership and Education Roundtable日本大学総合診療リーダーシップ・教育円卓会議の略称のことです。2018年10月に「学会・専門医制度等の既存の枠に囚われず、自分たちの理想の病院総合医」の姿を明確にして、大学病院総合診療科の必要性を発信する」ことを目的に結成された大学病院総合診療科の若手リーダー達の集まりです。

メンバーは発起人の佐賀大学の多胡講師、獨協医科大学志水教授、順天堂大学高橋先生、千葉大学鋪野先生、島根大学和足先生、私(佐々木)からなり、5月の第10回日本プライマリ・ケア連合学会、9月の第19回日本病院総合診療医学会で病院総合医のコア・モジュールを提唱してきました。

今回は相互理解と交流を深める為の昨年10月佐賀大学訪問に引き続いて2月5日(水)-6日(木)にJUGLERのメンバーが揃って東邦大学を訪問してくれることになりました!

そこで、下記の通り、JUGLERメンバー総出演の講演会を開催させていただきます!

先日の私の記事でもご紹介した通り、どの先生も病院総合診療の若手リーダーであるとともに、プレゼンテーション・レクチャーの名手でもあります。

https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/soshin/int/news/News20191107.html

学生も含めて若手大歓迎ですので、是非ともご参加ください!

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

1月10日(金)にTokyo GIM conference 86が臨床講堂で開催されました!

1月10日(金)に東邦大学大森病院臨床講堂でTokyo GIM conference 86が開催されました。

(代表世話人の原田先生(奥)と3例目をご発表くださった宮司先生(手前))

トップバッターは大森赤十字病院の福井先生と赤石先生(指導医)に大変貴重な症例を発表していただきました。

赤石先生とは初期研修医時代に同じチームのメンバーとして救命センター研修で苦楽を共にした仲です。その後はずっとお会いしておらず、実に15年ぶりの再会でした。赤石先生が留学されていたハワイ大学での共通の知人について盛り上がり、世間は狭いなと感じました(笑)。

福井先生、赤石先生には8番染色体トリソミーを伴う骨髄異形成症候群に合併したベーチェット病様病態の症例をご提示いただきました。JR東京総合病院陶山先生、川崎幸病院宮司先生からの鋭いコメントも含めて、とても勉強になりました。当院医学生の的確なコメントとそれに対する赤石先生の教育的なコメントもさすがでした!

(学生に暖かい視線を向ける赤石先生(左)と症例提示してくださった福井先生(右))

2例目は私から以前にBMJ case reportsに掲載された食思不振・活気不良で受診した下垂体卒中の症例を提示させていただきました

(無料閲覧サイト:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4401949/)。

獨協医科大学朝日先生をはじめ、多くの先生方が早々に診断にたどり着き、的確なコメントをしてくださいました。代表世話人の原田先生が、最近この症例報告を熟読してくださっていたことが判明し、著者冥利に尽きる喜びを感じさせていただきました。

(ふざけたスライドとふざけた姿勢で笑っておりますが、こうみえても真剣に症例提示している私です。)

3例目は川崎幸病院の蕗田先生、宮司先生に非典型的な症状で受診した外国人の大動脈解離の症例を提示していただき、大動脈解離の診断のための単純CTについて詳細に解説していただき、ゲスト・コメンテーターとして同院圷先生にも大変勉強になるコメントをいただきました。

この症例を聞いていて、沖縄での研修時代に、伝説的な指導医に「(例えばグラム染色のように)一つの技能に熟達するということは、その手技の限界・欠点をよく知っていることである。」と指導されたことを思い出しました。日頃、病歴と診察を重視して駆使しているからこそ、「日本語が母国語でない」「認知症・寝たきり、小児」「目撃者のいない意識障害」等の状況では必ずしも病歴聴取があまり参考にならず、「重要な病歴が聴取できていない可能性を念頭において、画像診断や血液検査等の閾値を下げなければならない」ということを総合診療医は認識しており、特に検査所見に重きをおいて診療に当たります。逆に考えると、日頃、病歴や診察を軽視している医師にとってはこれらの患者の検査所見がいかに重要な意味を持つのか認識できず、結果的に診断の遅れにつながるのではないかと感じました。

宮司先生からは非常に明快にまとめられたハンドアウトまでいただき、とても勉強になりました!

今回のTGIMでは当院の学生さんが多数参加してくれ、さらにこちらが唸るような鋭いコメントをして場を盛り上げてくれたことが本当に嬉しかったです。

超多忙にもかかわらず、遅くまでご参加くださり、写真を撮ってくださった瓜田院長にも感謝しております(左端前)。

おかげさまで大変多くの皆様にご参加いただきました!

ご発表いただいた先生方、世話人の皆様、素晴らしいコメントを下さった皆様、そして遅くまでご参加くださった皆様に感謝申し上げます。

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

医学教養6の講義で小松史哉先生が「甲状腺とフラクタル次元」について講義しました。

新年早々、1月8日(水)1次限の講義で、大学院生の小松史哉先生が「甲状腺とフラクタル次元」について講義しました。

医学教養はコアカリキュラムに含まれないが、医学生にとって極めて重要な学術的知識を伝えるために設けられた選択講義です。1−3年生を対象としていますが、参加してくれたのは、2年生でした。

はじめに甲状腺についての基礎知識から始まりました。

そして病理所見と甲状腺超音波画像の対比です。濾胞という倉庫をたくさん持つ甲状腺は、独特な画像を呈するように思いますが、意外に肝臓や脾臓と似ており、超音波画像から濾胞を連想することはとてもできません。

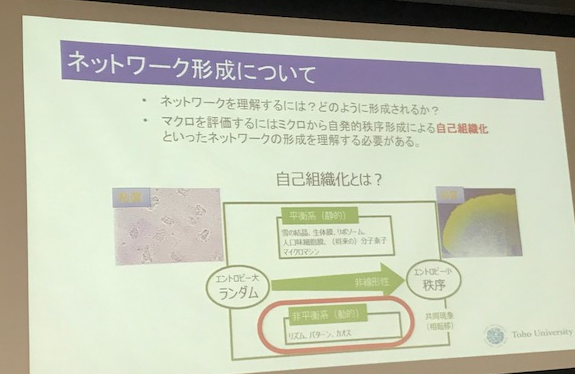

甲状腺の次はいよいよ複雑系科学の話になります。総合診療科の数理解析のリーダーである小松先生は、とても解りやすく話してくれました。

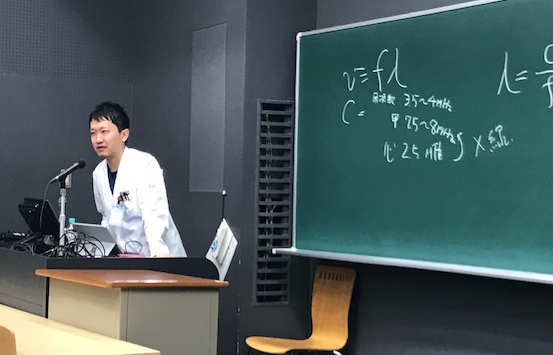

最後は、超音波がなぜ写るか?どんな大きさまで写るか?生体での音速は?

など高校生の講義のような話を交えて、超音波の面白さにお話しは及びました。

講義を終えて、ほっとした小松先生。いい笑顔です。Good job!!

医学教養の講義は総合診療科として力を入れている分野の一つです。他大学では絶対に聴けない講義であることは間違いありません。来年は春学期の開講となります。小松先生、次回もよろしくお願いします。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

1/10(金)にTokyo GIM conference 86が大森病院で開催されます!!

1/10(金)にTokyo GIM conference 86が東邦大学医療センター大森病院で開催されます!

Tokyo GIM conferenceは関東を中心に全国の新進気鋭の総合内科医が集い、興味深い症例に関して熱い議論を交わす症例検討会です。

Tokyo GIM conference 60が当院で開催されて以来、2回目の当院での開催の機会を得ました!

原田先生の御尽力で近隣でいつもお世話になっている大森赤十字病院、川崎幸病院に貴重な症例をご提示いただけるとのことで、ホスト病院として私も1症例を提示させていただきます。

ぜひご興味のある方はご参加ください。

学生さんも大歓迎です!

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

11/4(土)に東邦ジェネラリストセミナー2019を開催致しました。

11/4(土)に毎年恒例となっている東邦ジェネラリストセミナー2019を開催致しました。

このセミナーは、総合診療医として様々な場所で活躍している東邦大学OBが東邦大学の医学生に総合診療の魅力を伝えるために開催されているもので、今年も筑波大学地域総合診療科の稲葉先生のリーダーシップのもと、多くの学生スタッフの協力を得て、過去最高の19名の学生さんにご参加いただきました!!

OB講師として稲葉先生、私、水谷先生(さんむ医療センター総合診療科・産婦人科)、大塚先生(明戸大塚医院院長/筑波大学総合診療グループ)、吉沢先生(亀ファミリークリニック館山)、佐藤先生(東邦大学大森病院総合診療・感染症科)に加えて、東邦大学医療センター大森病院初期研修医の繁田先生にも参加していただきました。

繁田先生は東邦ジェネラリストセミナー創設時の学生スタッフを務めてくれており、来年度からは東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センターに加わってくれることなりました!

今年のセミナーは稲葉先生の明快なオープニングリマークスで始まり、キャリアカフェでは1グループ30分かけて3つのグループを回って、それぞれのグループでじっくりとお話ができました。

「どんな病院で初期研修するのがいいでしょうか?」という質問が多く、高学年の学生さんはもちろん、3-4年生も初期研修をどんな病院で行うべきか等、切実な悩みを持っていることがわかり、「最近の学生さんはえらいな!」とOB達は感心しきりでした。COPD治療のABCや鑑別診断のVINDICATE-Pについてお話されている学生さんもいて、最近の学生さんの優秀さにも驚きました。

やはり家庭医や訪問診療がどういうものか知りたいと感じている学生さんは多いようで、キャリアカフェで話を聞くだけでなく、診療所への見学や海外留学等を含めて、学生さんが大学という狭い世界を飛び出して新しい世界をみるお手伝いができればいいなと感じました。

キャリアカフェの様子

真剣な眼差しで水谷先生(中央)を見つめる学生さん達

キャリアカフェの最後には、青森での開業医を経て大学教授となった異色のキャリアの持ち主である東邦大学医療センター大森病院院長で当科の教授である瓜田先生にご講演をいただきました。

青森の地方都市で開業していた時の経験、30年近く前にいち早く青森で電子カルテを導入しようとしていたことや「紙とペンでできる研究はないか」という発想に基づいて開業医時代に行っていた研究のお話を伺い、そして、医療・医学における還元論的発想の限界、専門領域はどれくらい細分化されることがいいのかに関する数理モデルを用いた分析についてお話してくれました。他では決して聞くことのできない興味深い講演でした。

学生さん達にとって、刺激的であったことはもちろんですが、参加した他のOBの先生方にとっても印象的だったようで、吉澤先生は「今までに聞いたことがない話だった!瓜田先生のお話が聞けてよかった!」との感想をいただきました。

最後のレクチャーでは私が診断推論・診断エラーで二重過程仮説やバイアスについて解説し、繁田先生が実際に自分自身が経験した症例をもとにバイアスをいかに認識して自己省察・メタ認知を実践するか、鮮やかに披露してくれました。

集合写真

皆さんの今後の大活躍を確信しました!

懇親会には、昨年まで東邦大学医療センターで初期研修され、現在は亀田ファミリークリニックでご活躍の塚原先生も千葉からかけてつけてくださり、多くの学生さんも参加して蒲田の名店「歓迎」の餃子とビールを堪能しました!

水谷先生(左端)、吉澤先生(左中央)、佐々木(右中央)、塚原先生(右端)と2次会で

塚原先生は超多忙にもかかわらず千葉から駆けつけてくれました!

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–