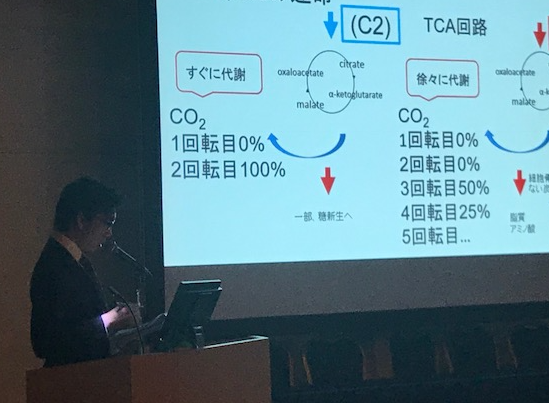

第11回日本安定同位体・生体ガス医学応用学会を大森病院で開催しました。

10月25日(金)26日(土)に第11回日本安定同位体・生体ガス医学応用学会を大森病院臨床講堂で開催ました。

本学会は1985年に設立された13C研究会と呼気病態生化学研究会が合流して発足し、11年目を迎えた学会です。34年の歴史があり、非侵襲的な医療の確立を目指して、多くの先生が参加してくれております。会員数170名のコンパクトな学会ですが、それだけにこの学会以外では遭遇することがないようなコアな発表が多く、活発な討論が行われます。

今回は弘前大学医学部附属病院 内分泌内科・糖尿病代謝内科 講師の柳町幸先生が会長を務めてくださいました。弘前大学のスタッフが大勢大森病院に参集し、円滑な進行でした。

安定同位体の報告は年々増えて行きますが、13Cの論文は伸び悩んでいます。東邦大学総合診療科は毎年13C関連論文を発表したしていますが、さらにアクセルを踏み込みたいと思います。

次回会長の松山大学薬学部 明楽一巳教授が特別講演をされ、薬物合成とその応用について、熱くお話しました。

活発な議論は懇親会へと続きました。

中村光男理事長からも、大変有意義な学会であったと、労いのお言葉をいただきました。

スタッフの皆さん、本当にご苦労様でした。前日の役員懇親会では、弘前大学の学生さんが貴重な日本酒を実家の酒蔵から提供していただきました。とても美味しくいただきました。ありがとうございます。

前回、大会長である横浜市大教授の稲森先生も、最後までご参加いただき、ありがとうございました。医学教育など、多くの意見交換ができました。

二次会は梅屋敷の食彩工房さんです。急な大勢で押しかけたのでに、美味しい料理をたくさん出してくれました。ありがとうございます。

会長の柳町先生は、重責から解放され、ホッとした表情です。本当にお疲れ様でした。素晴らしい学会をありがとうございました。

次回は愛媛県松山市で開催されます。また、みんなで参加して、勉強したいと思います。

事務局の佐藤さん、ありがとうございました。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

10月18日(金)佐々木先生がNHK Eテレ「チョイス@病気になったとき」に出演しました。

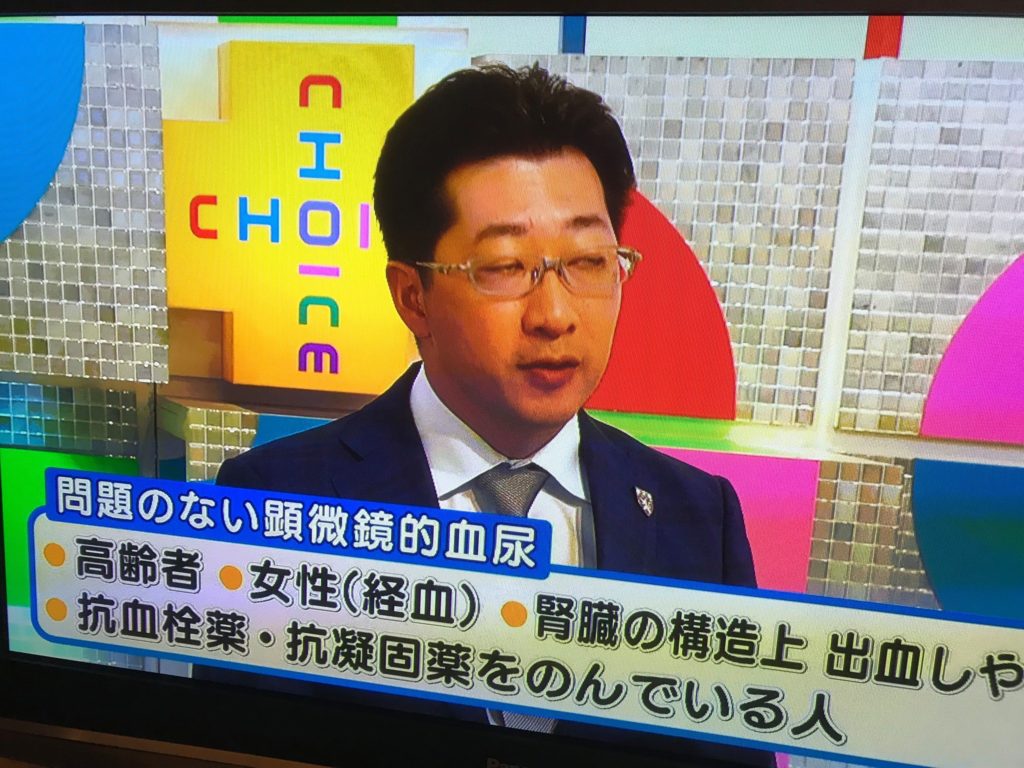

佐々木陽典先生がNHK Eテレ「チョイス@病気になったとき」に出演し、血尿についてお話しました。

尿管結石、膀胱癌、IgA腎症など、患者さんと泌尿器科 中島耕一教授のご協力をいただいて、とても解りやすい構成となっていました。

顕微鏡的血尿は医師国家試験にもよく出ます。肉眼的血尿は一旦よくなっても、必ず病院で検査を受けることが重要であると、強調していました。特に、膀胱癌の場合には、肉眼的血尿だけで来院する場合があり、注意が必要です。

すっかりNHKの常連となった佐々木先生ですが、今回はアクシデントがありました。当初は10月12日(土)の放送予定でしたが、台風15号の影響で延期となり、何と再放送が先に放送されました。10月12日(土)予定の番組は11月16日(土)20:00からオンエアされます。ご協力いただいた泌尿器科 中島教授も手術について丁寧に解説してくれています。ご指導ありがとうございました。

またご協力いただいた患者さんにも、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

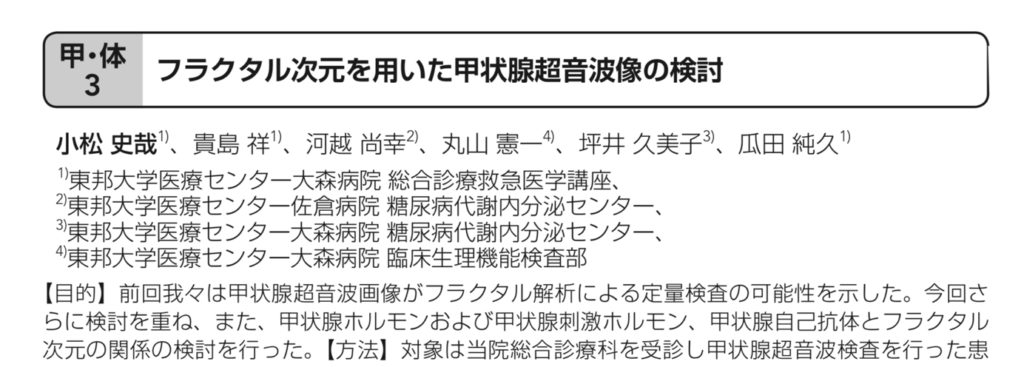

10月19日(土)第31回日本超音波医学会 関東地方会で、小松史哉先生が「フラクタル次元を用いた甲状腺超音波像の検討」を発表しました。

10月19日(土)東京ビックサイトで開催された第31回日本超音波医学会 関東地方会で、小松史哉先生が「フラクタル次元を用いた甲状腺超音波像の検討」を発表しました。

1992年からはじまった伝統ある日本超音波医学会 関東地方会は、会員数が5100名を数え、全国規模と同等以上の学会です。今回は大橋病院放射線科の関口隆三先生が会長を務め、多くの先生がビックサイトに集結しました。私は青森で開業していましたが、超音波学会への思いが強く、第1回から参加させていただいております。

放射線科の関口先生はラグビー部の先輩であり、がんセンターで多くの業績をあげて本学に戻ってくれました。先輩の開催する学会に、何とか演題を出したいと考えていましたが、小松先生が学位論文を少し発展させて発表してくれました。

今回は一般演題であり、フラクタルの原理を聴衆に理解していただくには、短すぎました。小松先生も苦心のスライド作りでした。

それでも自治医大の先生から質問があり、小松先生は理路整然と答えていました。

超音波検査はとても魅力的なツールです。ではどれだけの大きさに反応して画像を結ぶのか、意外に理解されていません。高校生の時に学習した物理では、音速=周波数×波長 であることを思い出すことができます。この波長よりも大きいものに反応して、音源に音波が戻ってきます。音速は一定ですので、周波数を上げると波長が小さくなり、より小さなものを描出できることがわかります。

フラクタル次元は物差しが指数関数のため、掛け算を足し算に変換する対数グラフにすると、その次元は線形の直線で示すことができます。そのため、周波数、焦点深度、ゲイン、関心領域とプローブの距離に影響を受けることなく、次元を求めることができるため、使用した機種による違いは理論的にほとんど影響しないことになります。モニターの解像度も影響はありません。

フィードバック機構が生命維持の中心である生体では、多くの現象が周期的に出現し、初期値の変化によって思いがけない変化であるカオスを呈することもあります。周期的現象はフーリエの定理によって、シンプルな波形に集約され、周期関数はオイラーの公式によって、指数関数に変換されます。自己相似性を有する生体の物理的特徴を明らかにするフラクタル解析は、極めてシンプルであるがゆえに、生体の本質を浮き彫りにしてくれる手法です。総合診療における臨床推論にとって、極めて重要な思考回路であり、研究テーマは尽きない領域です。小松先生、本当にご苦労様でした。学位審査も頑張りましょう!

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

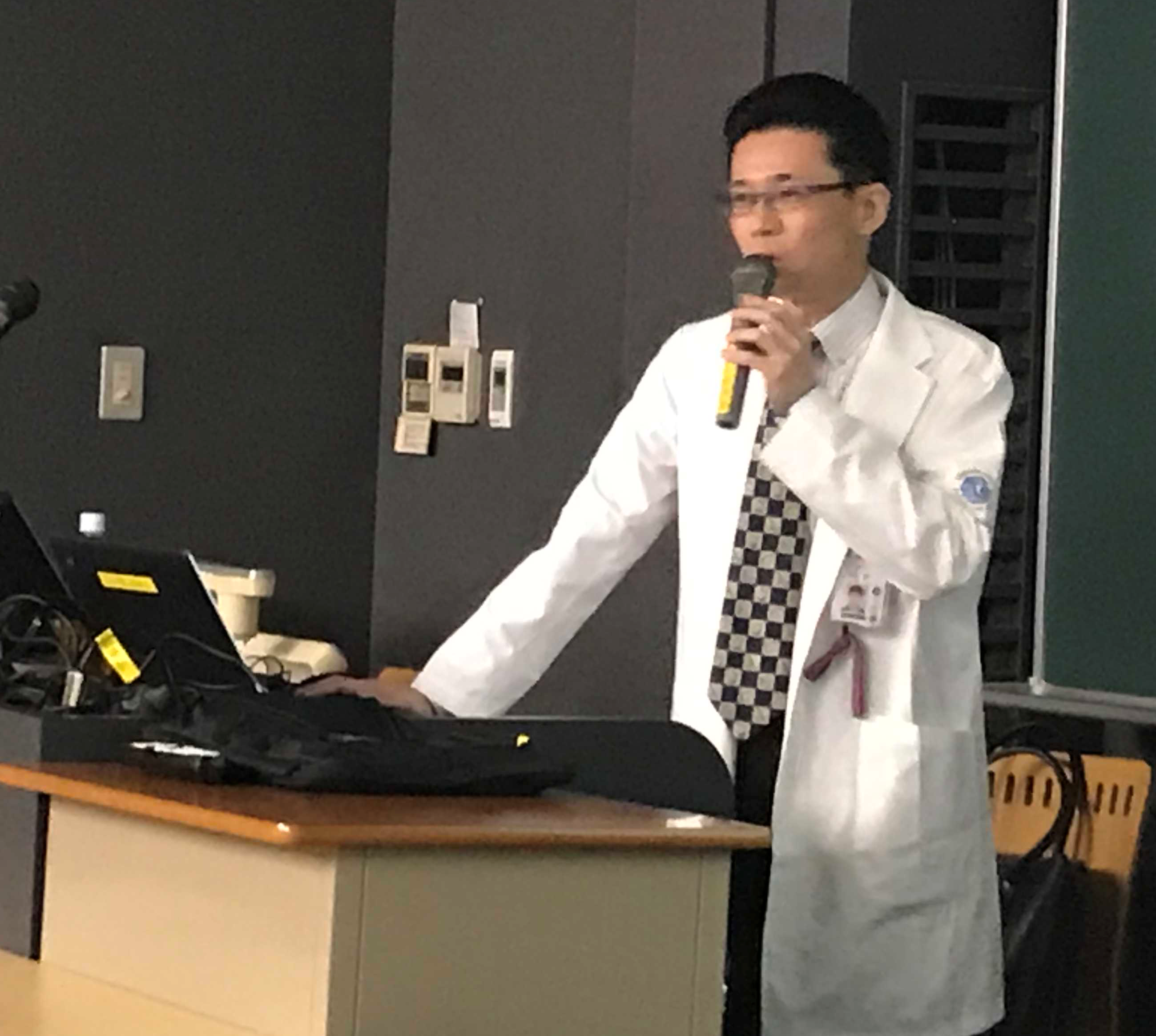

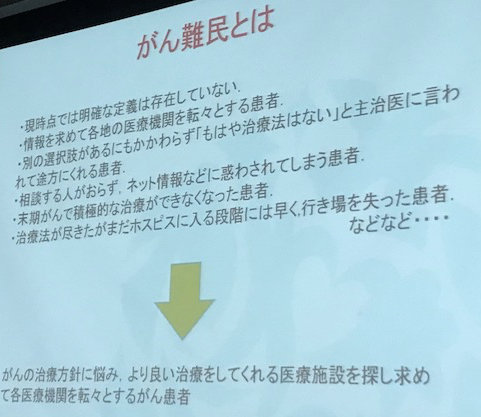

総合診療科助教 貴島祥先生が臨床医学7の講義で「がん難民」について4年生に講義をしました。

ラグビーW杯で日本が感動的な試合を続け、日本中が3連勝に湧いています。ラグビーとまったく関係ありませんが、10月7日(月)9:00から、貴島祥先生が臨床医学7の講義で「がん難民」について4年生に講義をしました。

がん診療は、がん拠点病院が整備され、集約化される傾向が強まっています。しかし、がん専門病院は標準的治療を提供しますが、合併症や基礎疾患への対応には比較的淡白となっているのが現状です。また、専門病院での治療を希望する患者さんだけではなく、高齢化に伴って居住する地域で次善の治療を希望される患者さんも増えています。標準的治療が終わった方は、治ろうが治らなかろうが、基礎疾患を診療している後方病院で経過をみることが多く、がんの治療効果が得られない場合には、患者さんは行き場を失ってしまいます。

貴島先生は癌研有明病院で後期研修を行い、東邦大学 総合診療科に入局してくれました。数多くの標準的治療を行った経験と、総合診療において標準治療終了後に行き場を失った患者さん、また原発不明癌のように治療を担当する診療科が決まらない患者さんを積極的に診療してくれました。

系統講義では、標準的な診断と治療は学修できますが、基礎疾患や認知症、家族の理解が得られず治療が不十分となる場合があり、これは系統講義では学ぶことはできません。

そのような講義ができるのは、本学では貴島先生だけです。学生さんも熱心に聴き入っていました。貴島先生の講義は、学生さんの心に響いたはずです。

貴島先生、素晴らしい講義をありがとうございました。11月のフラクタル講義もよろしくお願いします。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

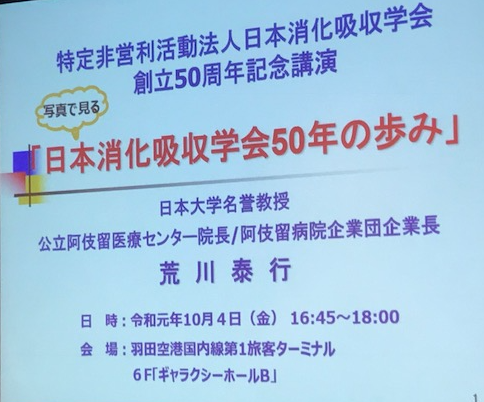

第50回日本消化吸収学会総会を2019年10月5日(土)に羽田空港第1ターミナル6Fのギャラクシーホールで開催させていただきました。

2019年10月5日(土)に第50回日本消化吸収学会総会を開催させて頂きました。136名と大勢の先生方に参加していただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。

大会テーマは「セレンディピティの追求」としました。すてきな偶然に出会ったり、予想外の発見をしたり、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけたときの驚きと幸福感を感じさせる学会を目指しました。トランスポーター研究会の第4回東部会と同時開催とさせていただき、その機会は大きく増えたように思います。

前日の4日(金)には、学会創立50周年記念講演会を開催しました。名誉理事長で日本大学名誉教授の荒川泰行先生が「日本消化吸収学会 50 年の歩み」と題して、御講演をいただきました。

また、滋賀医科大学名誉教授,医療法人友仁会友仁山崎病院 馬場忠雄先生は、「消化吸収との関わりから期待すること」と題して、消化吸収研究の歴史について、創生期から最新の研究まで紹介していただきました。そして、「消化吸収機能はStaticからDynamicへ」とまとめてくれました。

懇親会にはブリストル大学から招聘したNicola Roony先生も参加していただき、ベジタリアンメニューを楽しんでました。財先生が流暢な英語でもてなしてくれました。

医局から前田先生、小松先生が参加してくれて、事務局として支えてくれた佐藤さんをサポートしてくれました。

荒川先生は二次会まで参加して下さいました。また、懇親会の後半から、東邦大学東邦会会長の額田均先生が駆けつけてくれました。ラグビー好きのニコラ先生に、ニュージーランドのラグビー経験をもとに、英語で挨拶をして頂きました。夜遅くまで、二次会はラグビーの話題で盛り上がりました。

5日(土)はWS「腸管と腎・尿細管のクロストーク:吸収から物質輸送まで」 から始まりました。千葉大学薬理学 安西尚彦教授に企画をお願いしたテーマです。消化管と腎・尿細管は共有するトランスポーターも多く、研究テーマが重なります。各先生方は私の予想を超えて、腸管と腎・尿細管の臓器相関の深さを再認識させてくれました。佐々木陽典先生は「血清ナトリウムの調節と血清ナトリウム異常へのアプローチ 」を発表してくれました。

そして、招聘講演はブリストル大学獣医学部のニコラ・ルーニー先生です。

How can companion animals improve human

health?

─ the value of trained medical detection dogs

と題して、動物との暮らしが、多くの疾患の予後を改善していることを講演して下さいました。

前日の懇親会で打ち解けていたニコラ先生は、とても楽しそうに講演されてました。当初は日本の臨床医が動物による治療効果に興味があるのか、とても心配されていました。しかし、懇親会で多くの先生と話すことができ、講演も満足できる内容だったようです。「とても素晴らしい経験で、光栄でした」とお礼のメールが届きました。

佐々木陽典先生がニコラ先生に質問され、ニコラ先生も嬉しそうに応えていました。

佐々木先生はこの発表直後、患者さんが急変し、病棟に戻っていきました。

午後のシンポジウム「糖尿病と消化吸収」では、佐倉病院に出向している河越尚幸先生が「13C-グルコース呼気試験を用いた2型糖尿病患者における糖代謝の検討」を発表してくれました。この後、大阪に遊びに行く予定の河越先生は、発表を終えると嬉々として出かけて行きました。

そして、夕方の教育講演では、私の同級生で岩手医科大学薬理学教授の小笠原正人先生が「ヒスタミンの産生・吸収・代謝,そして受容体の新たな役割についての最近の進歩」について講演してくれました。血圧低下物質として発見されたヒスタミンについて、その吸収と代謝から各臓器の細胞内での役割、ヒスタミン中毒まで、他で聴いたことがないような独創的な内容に、会場は静まりかえっていました。

前日の懇親会から参加していただき、ありがとうございました。

羽田空港ギャラクシーホールは展望台に隣接しており、会場付近は週末でもあり、家族連れで大変賑わっておりました。

また、当日はビル2Fでくまモンのイベントが開催されており、賑やかでとても明るく、ピースフルな雰囲気でした。

飛行機の離着陸をみながらの講演会は、異次元空間で学会を行っているような、不思議な気分でした。

共催のトランスポーター研究会第4回東部会にも75名の参加があり、合わせると211名の先生方が来場して下さいました。当初は羽田空港での開催が、果たして適しているのか、とても迷いましたが、多くの先生に来ていただき、安堵しています。

本学会は50年の節目を迎えますが、歴代の学会長は私が学生時代に読んだ教科書を書いているような高名な先生ばかりです。その50番目に私の名前があるのは、なんとも不思議な気分で、何だか申し訳ないような気持ちでした。それでも、閉会式では多くの先輩方が、「大成功だったよ!」と、握手を求めてきてくれました。

事務局を担当してくれた小松史哉先生、学位論文の仕上げをしながら、とても大変な作業をこなしてくれました。ありがとうございました。また、佐藤さんも杉本元信教授時代から多くの学会開催を経験され、いつもながら配慮の行き届いた運営を行って下さいました。ありがとうございます。また、学会中の留守を守ってくれた医局の先生方、ありがとうございました。

来年は京王プラザホテルで、東京女子医科大学の清水京子教授が開催されます。また、多くの演題を出せるように、頑張りましょう!

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–