医学教養6「複雑系科学入門」第14回目の講義で、初期研修医 林優作先生が素晴らしいお話をしてくれました

9月7日(水)3時限目、医学教養6「複雑系科学入門」第14回目の講義で、初期研修医 林優作先生が素晴らしいお話をしてくれました。

昨年は遠隔講義でしたが、今年は対面で実施することができました。最初は複雑系科学とは何か、還元主義と対比してわかりやすく説明してくれました。

そして「卒業論文」について、その面白さと大変さを話してくれました。日本内科学会総会で優秀賞を受賞した研究テーマである「セルオートマトンによる感染症拡大モデル」についてわかりやすく話してくれました。新型コロナ感染拡大が持続するなかで、学生たちは熱心に聞いてくれました。

最後は学生が最も心配な試験対策です。CBT, 総合試験の対策、勉強習慣の確立など実践的な内容に学生は引き込まれて行きました。特にOSCEについてはフィードバックがないことが問題であると強調していました。

最後は質問コーナーです。「部活と取り組み方」「研修病院の選び方」「家庭教師バイトについて」「医師になって女性にモテるようになったか?」「英語の勉強は?」「留学について」など、多くの質問が飛び出し、林先生もタジタジでした。それでも、大森病院は朝夕食が無料、給料が良い、市中病院と同等以上に患者さんを診ることができる!など、大森病院をプッシュしてくれました。ありがとうございます!

当直明けにも関わらず、熱い講義に学生たちは最後に拍手で応えてくれました。林先生、素晴らしい講義をありがとうございました。来年も是非お願いします。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————————————–

第18回朝霞地区医学会総会でCOVID-19について講演させていただきました

9月3日(土)午後に開催された第18回朝霞地区医学会総会でCOVID-19において講演させていただきました。

会長を務めて青柳先生は旧第1内科の同僚で、一緒に肝細胞癌の経動脈的カテーテル治療や食道静脈瘤治療を行っていた先生です。現在は埼玉朝霞地区の地域医療において、中心的な活動を行っております。今回、Zoomでしたが、久々にお話することができました。青柳先生の全く年齢を感じさせない風貌に驚きました。

第1波、第2波の山が見えないほど感染が拡大している第7波であり、まだ収束が見えない状況です。2019年12月26日に早くも面会禁止を実施した大学があったこと、37.5℃以上が4日間持続しなければ検査できなかった第1波の苦労はどの施設も同様でした。

まもなく発生から3年を迎える新型コロナウイルス感染症ですが、職員のモチベーションの維持、職員の道徳的負傷 moral injuryの増大がもっとも懸念されます。楽しさの自給力を高めることが目標であることを説明し、終了となりました。

途中で医学会のWiFiがダウンしたため20分間の中断があり、スタッフの皆様は対応にご苦労されました。会長の青柳先生、講演の機会をいただきまして、誠にありがとうございました。一杯ご一緒できる日が来ることを、切に願っております。学会スタッフの皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————————————–

そけいヘルニアに関する島田教授との対談記事が公開されました!

東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センターはセンター内に内科だけでなく外科、救命センター、感染症科が含まれる点が大きな特色であり、セールスポイントです。

総合診療外科では、急性虫垂炎、腸管穿孔、腸閉塞、腹膜炎等の急性腹症の緊急手術のほか、そけいヘルニアの手術にも注力してきました。そけいヘルニアはありふれた疾患であり、いわゆる「脱腸」と呼ばれる病態です。ありふれた病気ですが、腸が鼠蹊(そけい)部に飛び出したまま嵌まり込んでしまう(嵌頓)と大変危険な状態となり、緊急手術が必要になることもある病気です。自然に治ることはないのですが、「はまり込まなければあまり困らない」「恥ずかしい」等の理由で放置されていることも少なくありません。

そこで、総合診療外科島田長人先生と、この病気の啓発のための対談を致しました。

ぜひご覧ください。

https://www.hernia.jp/notice/bulging_groin/

私自身は研修医時代に島田教授にご指導いただく機会があったので、患者さんを寝た状態だけでなく立った状態で鼠蹊部に出っ張りがないか診察したり、ヘルニア門(ヘルニアの入口)の触診等を押していただくことができ、大変貴重な研修ができたと感謝しております。

記事には掲載されていませんが、対談の中で、島田教授が「鼠径ヘルニアのような良性疾患の手術では、癌のような悪性疾患ではないので、『手術の後遺症が残っても命が助かったから我慢しよう』とは思ってもらえない。良性疾患だからこそ、より質の高い治療や綺麗な手術を要求される。」とおっしゃっていたことが印象でした。

大変貴重な経験をさせていただき、今回の対談をセッティングしてくださったメディコンの皆様にも感謝申し上げます。

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————————————

第25回 日本病院総合診療医学会学術総会が開催され、活発な討論が行われました。

2022年8月19日(金)、20日(土)に第25回 日本病院総合診療医学会学術総会が岩手県立胆沢病院 総合診療科 渋谷俊介先生の主催で開催されました。メインテーマを『今こそ!病院総合診療』であり、It’s never too late to start! と病院総合診療医へのキャリアチェンジを促す画期的なコンセプトで開催されました。渋谷先生自身が外科医でしたが、持病によりメスを持てなくなり、総合診療科へ転向した経験を会長講演でお話しされていました。新型コロナ感染症のため、完全WEB開催となりました。

開会式直後には佐々木陽典先生がシンポジストとして登場しました。

シンポジウム1(8:40 ~ 10:10)「Meet the fascinating general hospitalists!」 ではより良い仕事をするために、信念、熱意、マインドをしっかりと持ち、未来を語り、実践にうつしていくことが重要であるということがまとめとなりました。

シンポジウム2(10:20 ~ 11:50) 「FHGMに必要なミドルクラスのリーダーシップとは?」では 言語化が難しいリーダーシップについて理解を深めることができる内容となりました。

佐々木先生のシンポジウムの裏では一般演題(9:00 ~ 9:50) 「膠原病・アレルギー1」 セッションが行われ、東京医科大学 八王子医療センターで初期研修を行っている甲藤大智先生(東邦大学2022年卒)が「MTX で治療中に子宮原発リンパ腫と診断された関節リウマチ高齢女性の一例」を元気に発表していました。学生時代から大学院講義に積極的に参加し、充実した学生生活を終えて医師となった甲藤大智先生です。今後の活躍が楽しみです。

教育講演(14:20 ~ 15:50) 「症例検討から学部診断推論戦略 by JUGLER (Vol.5)」 にも佐々木先生が登場。器質性VS心因性を考えるときのポイント、心因性は除外診断ではなくうたがう必要があること、原因不明の発熱から診断を考え解剖学的なアプローチをすることで正しい診断に迫ることができることが示されました。

育成賞/指導医賞候補演題(16:00 ~ 17:30) の発表には瓜田が審査員で登場。満点をつけた「水痘・帯状疱疹ウイルス髄膜炎に舌咽迷走神経障害を生じた一例 」(東京べイ・浦安市川医療センター 曽根先生)は2位の結果で、少し残念でした。最優秀賞「COVID-19 罹患後の全身倦怠感に潜在する加齢性性腺機能低下(LOH)症候群と病院総合診療医の役割」(岡山大学 山本先生)の発表も素晴らしく、本学会のレベルの高さを改めて実感しました。

一般演題(15:20 ~ 16:10) 「感染症5」 では宮崎泰斗先生が座長を務めました。

一般演題(16:20 ~ 17:10) 「薬剤」では繁田知之先生が大船中央病院で経験した「ジスチグミンによるコリン作動性クリーゼを呈した一例 」を報告しました。

ChE低値のみでは診断できず、アセチルコリン過剰分泌によるバイタルサインや身体所見から総合的に判断する必要があることを強調する内容です。繁田先生、出向先での症例をしっかりまとめていただき、ありがとうございます。ご指導いただいた中野先生、須藤先生、大変お世話になり、ありがとうございます。

2日目はスポンサードシンポジウム(8:50 ~ 10:20) 「原因不明な繰り返す腹痛に潜在する希少疾患 ~治療可能となった「急性肝性ポルフィリン症」を「見つかる」から「見つける」へ~」が早朝から開催され、佐々木先生が「急性腹症の鑑別診断とAHP」と題してポルフィリン症について講演しました。「実は本物の症例に当たったことがない!」との独白もあるように希少疾患の代表です。肝胆道系を専門とする田妻理事長肝煎りのシンポジウムでした。小医は翌月曜にポルフィリン疑いの症例に遭遇し、早速シンポジウムで学んだことを活用することができました。

2日目は渋谷会長ならではの「夏の怪談?」シンポジウム(13:10 ~ 14:40) 「鍼の世界を覗いてみませんか?-古代より伝わる総合診療の技と英知-」 が開催されました。我々が学ぶ西洋医学はニュートン力学を生命科学に当てはめ、物質とエネルギーの二概念の上に組み立てる機械論的生理学が主流になっています。1958年にKendrew JCがNature誌(vol181: p6625)にクジラの精子ミオグロビン立体構造を発表し、その際「タンパク質のもっとも注目すべき形態は、その複雑性であり、対称性がないことである。これまでのどんなタンパク質構造理論が予測したよりもはるかに複雑であった。」と記載し、生命現象には何らかの形である分子が対応しているという「分子担保主義」に疑問を投げかけています。機械論の対極にある生気論が完全に捨てられないのは、このような背景があります。複雑な生体は分割して分子まで分けて解析しても、再統合したマクロの振る舞いを説明できることは多くありません。総合診療医として、「覗いておくべき世界」の一つを示してくれた渋谷会長に感謝しております。ありがとうございます。

最終セッションはやはしJUGLERでした。シンポジウム3(16:10 ~ 17:40) 「続・臨床研究の極意 by JUGLER- つまずきポイントから解決法を探る -」 が開催されました。

研究のネットワークづくり、論文執筆における注意点などについてかなりつっこんだ議論が行われました。演者の失敗談など、オフレコの話もあり、楽しめる内容でした。

この日は「忘れられない、俺の / 私の一本目!(10:20 ~ 11:50)」という特別企画があり、初めての英語論文作成からacceptまでの苦労話が疲労され、大いに盛り上がりました。掲載された論文を見ると、簡単に論文を作成しているように見えますが、どの先生も悶々とした日々を乗り越えてacceptに漕ぎ着けていることがわかり、何だか安心できる内容でした。

第25回 日本病院総合診療医学会学術総会は渋谷会長のお人柄が溢れる暖かくも、学びの多い内容でした。次回は2023年2月に獨協医科大学 志水太郎教授が宇都宮で開催されます。次回は多くの演題を持って、餃子を食べに行きたいと思います。

佐々木先生、繁田先生、宮崎先生、甲藤先生、お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————————————–

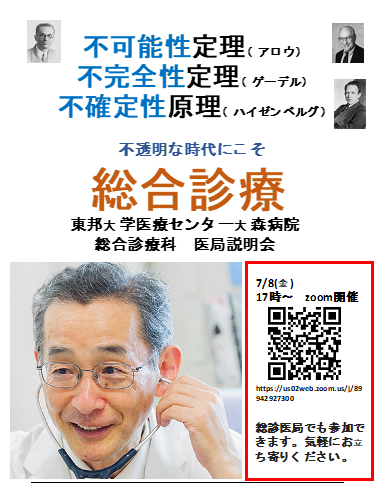

7月8日に医局説明会を開催しました。

7月8日(金)17:00より、医局説明会を開催しました。一緒に「複雑系科学」の講義を行ってくれている小松先生がポスターを作成してくれました。

当日は佐々木先生から「総合診療科の診療と研究」、繁田先生から「総合診療入局後のライフプラン」、前田先生から「感染症チームの取り組み」について説明していただきました。参加した研修医の先生からも多くの質問をいただきました。大学院の役割、内科専門医制度と総合診療専門医制度のダブルボードなど、とても重要な質問が多く、我々も応答に力が入りました。

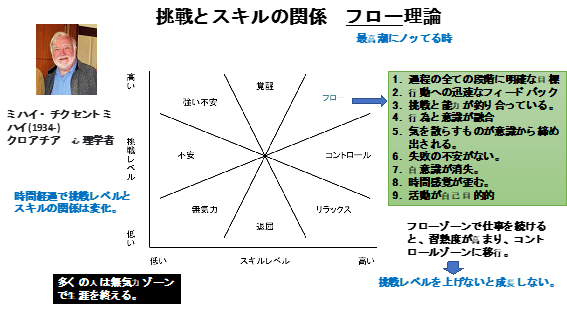

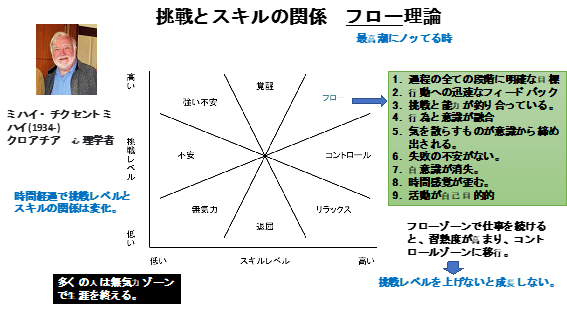

小医からのメッセージはミハイのフロー理論とさせていただきました。

当日は記録をするのを忘れてしまいました。ZOOM画面を掲載できず、残念です。Imputability「・・のせい」帰責性が過剰な医療現場では、Responsibility 「責任感」が湧き上がる余裕がなくなってしまいがちです。決定的な保証のない判断が多い医療現場では少ないパラメーターで真理を認定するエビデンスに、必要以上に頼ってしまい、思考回路を深める作業が中断されることがしばしばです。Correctness 「正しさ」は瞬時に判断できますが、判断に時間がかかるJustice「正義」に思いを馳せることは決して多くありません。Imputability が瞬時に計算され、Justice, Responsibilityが入り込む余地がない医療は、我々の目指す医療とは大きな乖離があります。複雑な病態を還元論的に把握するだけではなく、エビデンス構築の際に削ぎ落とされたパラメーターにも配慮することができる医師を育成していきたいと考えています。

参加してくださった研修医の皆様、医局員を代表して感謝申し上げます。ともに学んでいきましょう。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————————————–