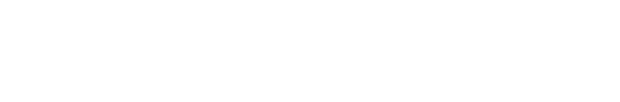

繁田先生が学生のモチベーションを高めるために企画された新たな講義を実施します。

4月10日(水)13:00から繁田先生が「卒業生からのメッセージ」と題し、学生のモチベーションを高めるために企画された新たな講義を実施します。これまですでに多くの講義を行なってきた繁田先生ですが、フリートークもあり、これまでと違った内容になると思います。ぜひ参加を!

文責 瓜田純久

————————————————————————

医学生・若手医師の皆さんへ

東邦大学は令和4年から千葉大学と共同でポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業として地域志向型医療人材養成プログラム(c-come:https://www.m.chiba-u.ac.jp/dept/c-come/)を行っております。

その事業の一部として、様々なオンデマンド動画コンテンツを作成して順次公開しております。

https://www.m.chiba-u.ac.jp/dept/c-come/ondemand/

症候学、診断学(診断推論・診断エラー)、問診や診察などの基本的技能から様々な症候(しびれ、めまい、腰痛、せん妄等)、疾患(肺炎、COPD等)に関する10分以内のコンパクトでわかりやすい動画が揃っております。学年・経験年数に応じてレベル分けされておりますので、ご興味に応じてぜひご活用ください!

文責:佐々木 陽典

——————————————————————————————————————–

母の時代

本学は帝国女子医専として1925年に誕生し、まもなく百周年を迎えます。学祖額田豊先生は医育を大学教育だけに統一すると、気位ばかり高い医師が誕生し、農村・漁村・山間部では医師が不足する結果になると論じたと、「医学教育の歴史」(坂井建雄 編:法政大学出版局)に記載されています。日本の文化・歴史は儒教に大きく影響を受けていますが、儒教の規範的なモデルは家族・親族であり、とりわけ父への義務は重視されています。すなわち父系制が優先されていましたが、母系制の名残を探すことができます。宗族の同一性の中核となる「姓」という文字には「女」へんに「生」であり、母系制の痕跡が示唆されます。太古の時代には「母の時代」があったのかもしれません。

父の権威は祖先の血統に基づいており、父の最期を見送る気持ちは、まさに「父が帰る」のを見送る場面が重なります。一方、母は身体的接触が多かったことから、母の権威は直接性に基づくと思われ、見送る時の喪失感は父と異なることは否めません。最も近い存在から時空の彼方の「母の時代」へと向かっているのかもしれません。仏壇に毎日ごはんを供えて読経し、写経を日課とした92歳の母でしたが、11月27日に見送ることとなりました。33歳から青森で瓜田医院を開業していた小医が47歳で大学に戻る決心をしたある夜、意を決して母の部屋を訪れました。畳に手をついて「大学に戻りたい」と言って頭を下げたとき、「最期の時にいろいろ大変だったけど楽しかったなあ、と思える選択をすればいい」と背を向けながら言ってくれました。母の小さな背中に手を合わせて部屋を出たことが、昨日のように思い出されます。定年後、またともに暮らすことを楽しみにしていましたが、それは叶わぬ夢となりました。

文字に書いてあることを忠実に実施すればよいという風潮は医療現場でもしばしば見られ、「手段の目的化」として、考えない医療の代表ともいえます。「文字の背後にあること、文字にできないことを汲み取る」のは芸術や伝統文化では至極当然の姿勢ですが、医学では受け入れられない場面に遭遇します。痛み、病気、死も客体化しようとする考えが自然科学的な装いを凝らして現れることがある高度先進医療においては、自然科学による解釈に独占された状況と言えるのかもしれません。生命現象はロゴス(理性)で取り出すことができない場合も少なくないと感じておられる先生は意外に多いように思えます。文字に表すことができないピュシス(自然)を受け入れて対応することを忘れることがないようにと、母の書いた写経に囲まれた瓜田家の壁を眺めながら、母の「眼差し」を感じております。母の最後の写経(般若心経・訳)を紹介させていただきます。

花が咲くように 雪が舞うように

月が照るように あなたといたい

鳥が飛ぶように 風が吹くように

海が歌うように あなたといたい

広い宇宙の中で 長い時間の中で

あなたと出会えたこと

きっときっと宝物

星があるように 山があるように

空があるように あなたといたい

母の診療を担当していただいた小松史哉先生、繁田知之先生、そして研修医の増田陽夏先生、武藤杏奈先生、誠にありがとうございました。また、最後まで温かい看護を提供していただいた病棟スタッフにも、この場を借りて御礼申し上げます。

文責 瓜田純久

————————————————————————

第87回高田塾で講演させていただきました。

11月9日(木)に日本プレスセンターの9階の日本記者クラブ会場で日本テレビの報道局解説委員の高田和男塾長が中心となって様々な時事問題を議論する『高田塾』で講演する機会をいただきました。

6月の日本医療マネージメント学会での教育講演終了後、会場にいらした高田塾長から、「高田塾」での講演を依頼されました。多くの国会議員の方々も数多く講演してきた伝統ある高田塾です。理事長先生のお力で大学から30名以上の関係者が参加してくださいました。

医師人生に大きく関わった文献を紹介しながら、研究の流れを紹介させていただきました。

分業が進む現代の医学ですが、臨床医の本当の役割についてもお話させていただきました。

非侵襲的な呼気試験と出会ったがことが開業医時代の研究を支えてくれました。

動物実験は大学復帰の大きなモチベーションとなりました。学生時代からお世話になった今井常彦先生にご指導いただき、多数の実験を進めることができました。

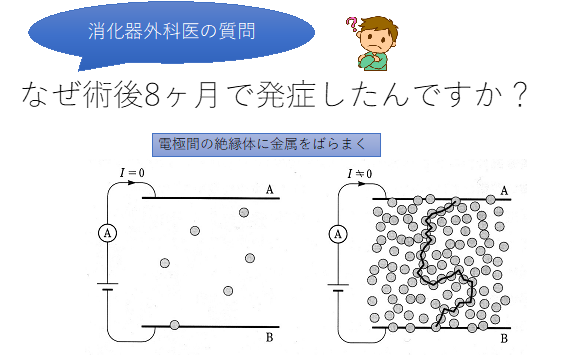

大学復帰のもう一つのモチベーションとなったのは、教育でした。複雑系科学は開業医時代に出会った本から芋つる式に読み進めた文献をもとに、医学知識がなくても病態を簡単な数式や演算で説明する方法をまとめていました。その内容を学生に伝えるには、大学に復帰しなくては叶いませんでした。この内容は「数理の翼」の分科会で講演する機会もいただきました。

働き方改革ではデジタル化すれば仕事が少なくなるように喧伝されていますが、実は逆に仕事が増えている現状についても説明させていただきました。

最後に臨床哲学と臨床医学の接点について述べて、終了となりました。医学の講演と異なり、完全に「独学の世界」であった臨床哲学、複雑系科学の講演はとても緊張しました。それでも講演が始まると、これまで話したくても話す機会のなかった内容でしたので、只々高田塾長に感謝しながら、思いの丈を吐き出す講演となりました。

参加いただいた皆様、遅い時間までお付き合い頂き、誠にありがとうございました。

文責 瓜田純久

——————————————————————————————————————–

大森祭で公開講義を行いました。

10月14日・15日の2日間に渡り、医学部と看護学部合同で開催された東邦大学大森祭において、「19番目のカルテ:総合診療」と題して公開講義をさせていただく機会をいただきました。

9月に医学教養6で講義を行なってくれた甲藤先生から教えていただいた「19番目のカルテ」です。この講義が決定してから、慌てて古本屋さんから原書?を購入しましたが、1巻を読んだだけで積読状態となっています💦

これまで、多くの診療科で原因不明とされて当科に紹介された患者さんの中から、印象に残る症例を中心に講義を進めていきました。

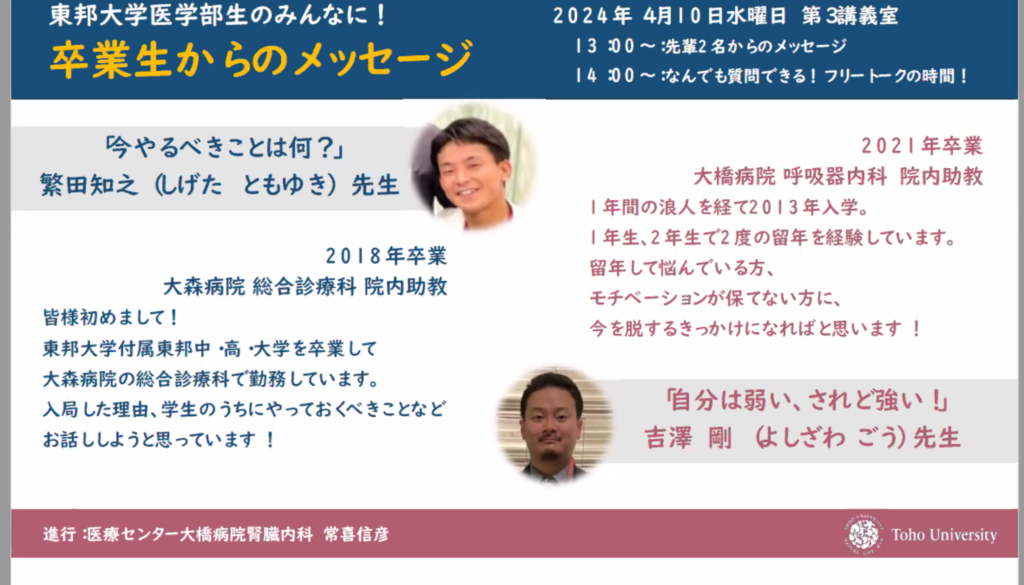

医学の発展のためとして、大事なことと知りつつ、敢えて見ないふりをしてきた領域が確かに存在します。

多くの情報から普遍的法則を探索する近代医学ですが、臨床現場は個別的命題から演繹的に論理を展開していくことが求められます。標準的治療で改善しないときに、初めて臨床医の本領が発揮されます。

演繹的思考には、基礎医学だけではなく、忘れがちな物理化学的な思考回路の動員も大きな助けとなります。

高校生のような単純な思考回路に戻って、論理を展開する症例についても紹介しました。

レヴィ・ストロースは「野生の思考」において、普遍的な認知的テンプレートから出来事を説明する概念的思考を批判し、感覚から切り離されない具体的なもの(動植物)を使って考える「具体の科学」を挙げて、「認識の二様式」の並立の重要性を述べています。総合診療にとって、極めて示唆に富む主張です。

「具体の科学」が解決してくれる場合、魔法が解けたような感覚を訴える患者さんも少なくありません。

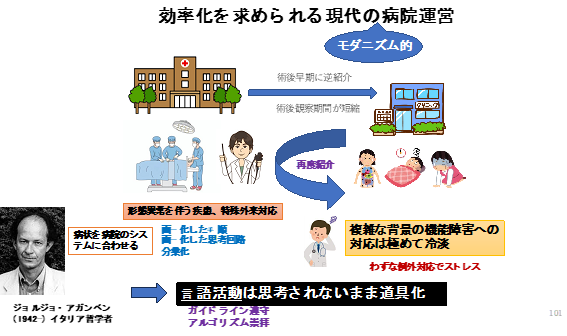

時間の限られた医療現場では、思考回路を柔軟に展開する余裕がなく、「文字を追いかける」言語活動の道具化が懸念される場面に遭遇します。

「臨床」とは何か、改めて考えさせられることは、医師ならば誰でも少なくないと思います。

多くの方々が日曜日の午後という時間に参加して下さいました。「19番目のカルテ」は医学部を目指して受験勉強していた頃の想いを形にした講義でした。貴重な機会を頂いた大森祭実行委員の皆様、ありがとうございました。

文責 瓜田純久

——————————————————————————————————————–