サブエディターを務めた書籍Hospitalist「ホスピタリストに必要な手技-ひとりぼっちでも安全に戦えるために-」が刊行されます!

井澤純一先生(沖縄県立八重山病院)、八重樫牧人先生(亀田総合病院)にご指導いただき、サブエディターとしてお手伝いさせていただいたHospitalist Vol.8 No.3 2020 「ホスピタリストに必要な手技-ひとりぼっちでも安全に戦えるために-」が刊行されます(予約受付中)!

表紙に自分の名前があるのは何だか不思議な感じがしますが、仕上がった書籍をみて、図、フローチャート、チェックリストの美しさとわかりやすさに感激しました(私の書いた図の下書きは落書きレベルだったので笑)。

当科レジデントの柏木克仁先生にPICCについて、山田篤史先生に腹腔穿刺・ドレナージについて詳細に調べて執筆していただきました。

病棟・救急で様々な処置をするホスピタリストの強い味方になる本だと思います。ぜひご購読ください!

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

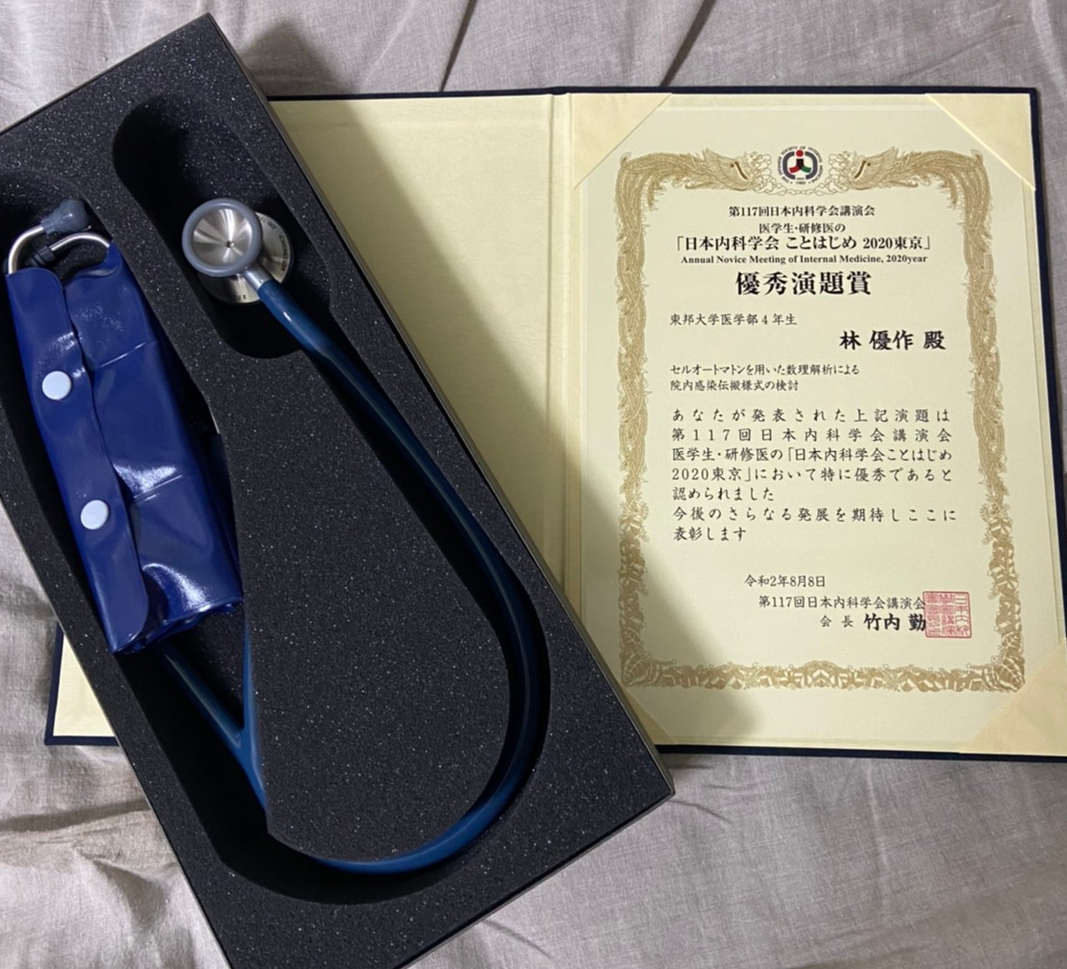

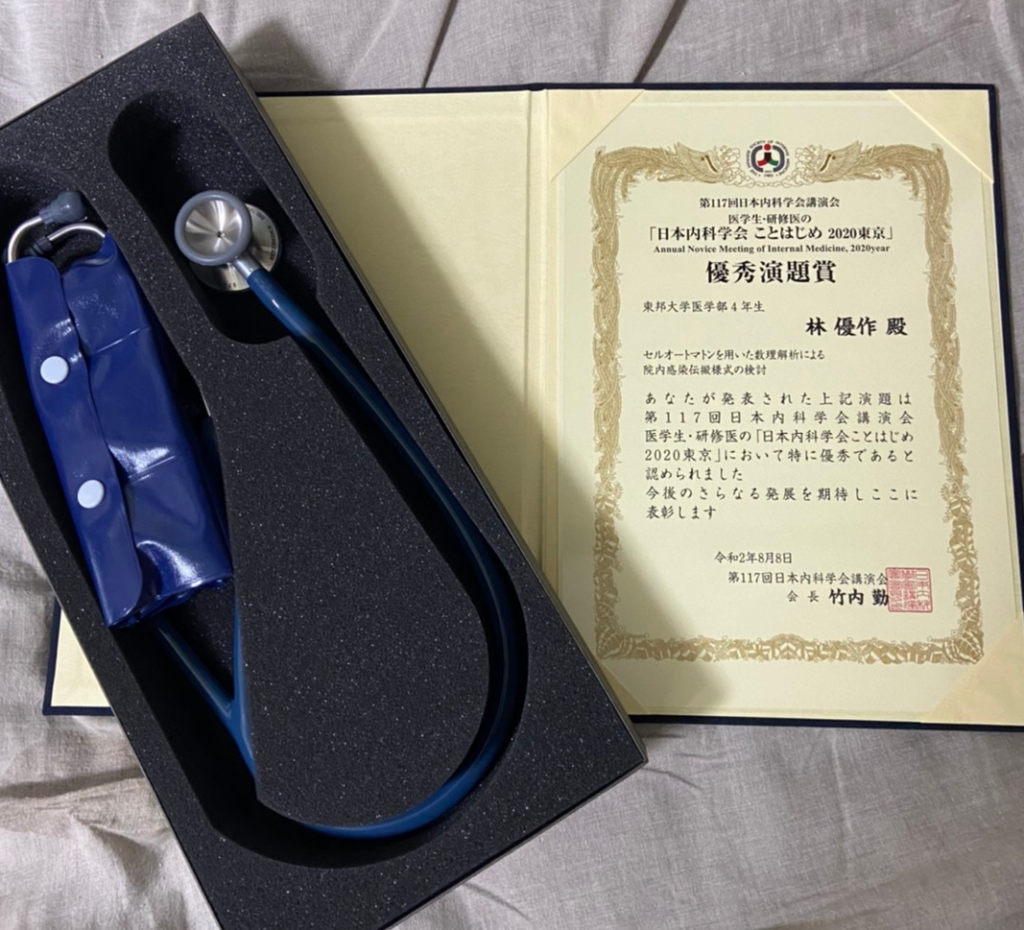

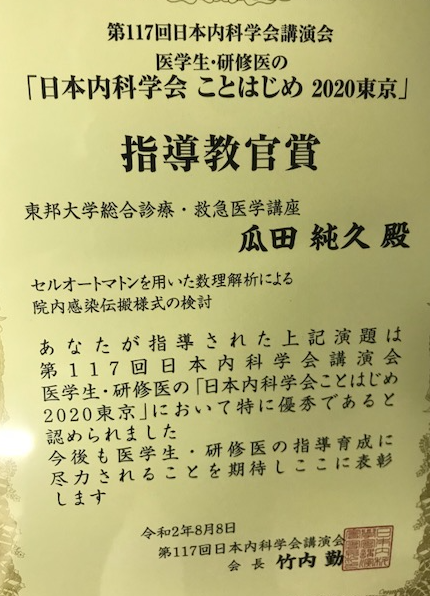

日本内科学会総会で企画された「医学生・研修医による日本内科学会ことはじめ」において優秀演題賞を受賞したM5林優作くんに、副賞の聴診器が届きました!

第117回日本内科学会総会 「医学生・研修医による日本内科学会ことはじめ」において、医学部5年生の林優作君が「セルオートマトンを用いた数理解析による院内感染伝搬様式の検討」を発表し、優秀演題賞を受賞した林優作くんに、賞状と副賞の聴診器が届きました。

聴診器はとても記念になりますが、研修で紛失することが多いツールです。私は学生時代に購入した聴診器は、夏までになくなり、眼科に入局した女房の聴診器を借りていました。それもどこかに行ってしまい、病棟のオレンジ聴診器ばかり使用していたものでした。聴診器を首にかけて早速と歩いている同僚を羨望の眼差しで見ていました。林くん、失くさないでください!

林くんは、180cmを大きく上回る身長で、賞状が小さく見えますが、とても立派なものでした。私まで指導教官賞を頂いてしまいました。林くん、ありがとうございます。

それにしても、コロナ感染症の対応に追われながら第117回日本内科学会総会を主催された慶應大学の竹内勤会長には、本当に頭が下がります。最後まで会員 にご高配いただき、また受賞者の学生・研修医にとって、大きな変換点となるような素晴らしい学会を開催していただき、関係者の方々に感謝申し上げます。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————-

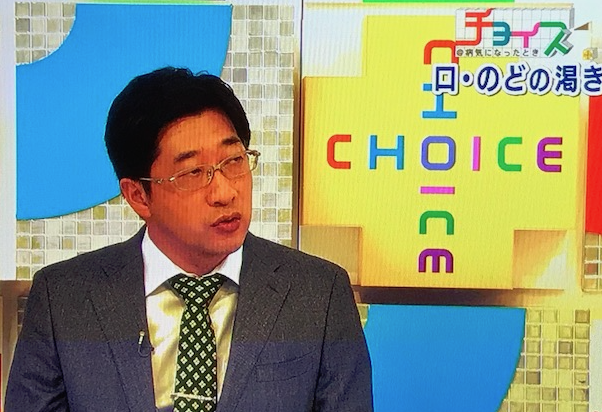

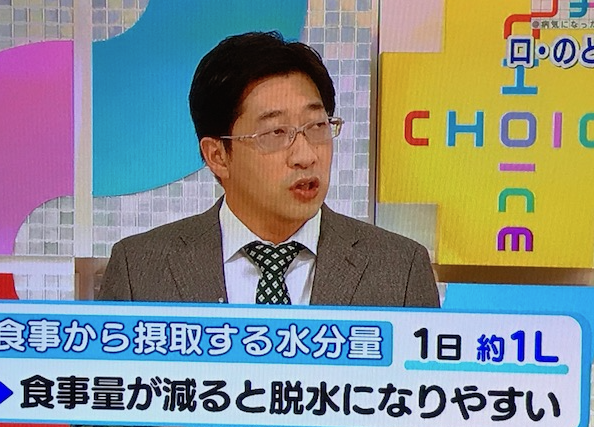

佐々木陽典先生がNHK 「チョイス@病気になった時」に出演し、口渇について解説しました。

2020年10月9日(土)に佐々木陽典先生がNHK 「チョイス@病気になった時」に出演し、口渇について解説しました。

「口やのどの渇き」は関連する疾患が多く、薬剤の影響も大きいため、まとめにくいテーマでしたが、番組は八嶋さんの軽妙な語り口で、進行していきました。今回はひとつのテーブルを囲むスタジオセットは撤去され、十分な距離を確保したスタジオとなっていました。

NHKのメイク、スタイリストさんのおかげか、佐々木先生のこれまで4回の出演の中で、もっともスッキリした体型に映っていました。民放と違い、NHKは必ず鏡の前に座って顔に塗られます(^_^;)

特に熱中症の治療ではスポーツドリンクが万能ではないと、わかりやすく説明していました。膠原病科 佐藤先生もミクリッツ病の患者さんについて撮影に協力してくれました。

私は八嶋さんの大ファンですが、チョイスの顔は何と言っても大和田さんです。父上様は東邦大学90周年祝賀会で司会を務めてくださいました。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

佐々木先生、お疲れ様でした。また、貴重な機会をいただいたNHK関係者のみなさまに、厚く御礼申し上げます。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

10/10(土)のNHK Eテレ「チョイス@病気になった時」に出演致します。

番組作成に協力させていただいたNHK Eテレ「チョイス@病気になった時」が下記日程で放送される予定です。

今回のテーマは「口やのどの渇き」です。

4回目の出演となりましたが、スタジオでの収録は、やはりとても緊張しました^^;

今回も、ご出演の八嶋さん、大和田さん、出田アナウンサーが気さくに話しかけてくださり、おかげさまで楽しい時間を過ごすことができました。

今回も多くの先生方にご協力いただき、「口やのどの渇き」の原因となる様々な病気をご紹介することができ、私自身も大変勉強になりました。

(口や喉の渇きを訴える方の診断や治療の難しさも今更ながら痛感しています…)

私のところに番組作成協力の依頼が来るのは、一つの愁訴から様々な領域の疾患を紹介したいという場合です。

訴えの原因となっている疾患それぞれについては専門ではないので、どこまで正しい情報を伝えられるのか、いつも不安で、自分が果たしてご依頼をお受けしていいものか、常に悩みます。

今回も自信がなく、お断りすることも考えたのですが、収録が終わった瞬間は達成感があり、やっぱりお受けしてよかったという気持ちになります。

出演者に加えて、プロデューサーさん、ディレクターさん、メイクさん、ADさん、カメラさん、音声さん…と様々な職種の方がそれぞれの立場で力を発揮して、皆で一つの番組を完成させる過程は、なんだか高校時代の文化祭を思い出させるものがあり、やはり素晴らしいと感じました。今回も大変貴重な経験をさせていただきました。

お時間がございましたら是非ご覧ください。

番組作成にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます(今回は特に多くの先生方にお手数をおかけしました^^;)。

放送:Eテレ 10月10日(土)午後8時00分~8時44分

再放送:Eテレ 10月16日(金)午後0時00分〜0時44分

文責:佐々木 陽典

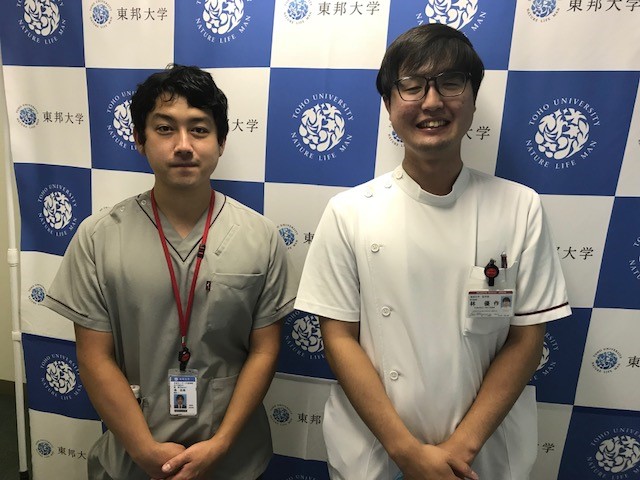

医学教養6で総合診療科レジデント森岳雄先生が「風邪の診かた」について講義し、医学部5年生の林優作君が日本内科学会優秀演題賞を受賞した演題をZOOMで講演しました。

レジデント1年目の森先生が登場!昨年好評であった「風邪の診かた」について、1−3年生の選択講義で講義してくれました。

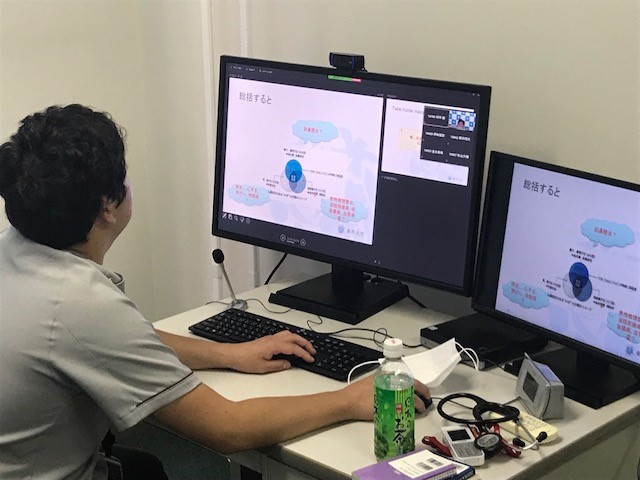

ZOOM初体験の森先生は、初期研修で学んだ症候学を中心に、コモンな風邪について、基礎から症例提示まで流れるような講義を行ってくれました。ローテートの合間にパワーアップしたスライドをもちいて、ときには脱線した話を交えて学生たちを魅了してくれました。

机上にあるのはドラえもんのポケットから出てきたのではなく、森先生の白衣のポケットから出てきたレジデント必需品です。

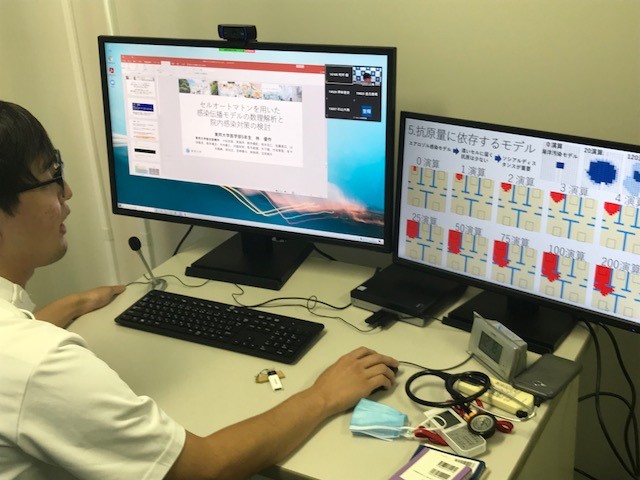

45分の持ち時間はあっという間に過ぎました。森先生のあとは、5年生の林優作君が講演しました。8月に開催された第117回日本内科学会総会 「医学生・研修医による日本内科学会ことはじめ」において、「セルオートマトンを用いた数理解析による院内感染伝搬様式の検討」を発表し、優秀演題賞を受賞しました。その演題をZOOMで講演してもらいました。

講義を終えた森先生が脇ですっかりリラックスしていましたが、林君の熱い講演が始まりました。

学会では6分の持ち時間でしたが、15分かけて解りやすく、研究を話してくれました。

当初はMRSA感染伝搬様式を解析するモデルでしたが、今回はCOVID-19感染モデルも作成し、ソシアルディスタンスの有用性を数学的に示してくれました。

そばで見ていた森先生はパソコンが得意で、数理モデルに興味津々でした。講演が終わった林君を労ってくれました。

「森」先生と「林」君の他人とは思えない関係。将来、臨床や研究でコラボできるといいですね!

二人とも、講義をしていただき、ありがとうございました。学生さんにも大きな刺激になったと思います。また、来年も是非!

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–