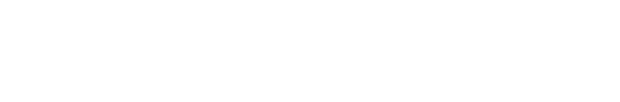

第2回 Dr Branch症例検討セミナーを開催し、多くの学生、研修医の皆さんに参加していただきました。

7月16日(木)17:45から、湘南鎌倉病院のDr Branchをお招きして、症例検討会を開催しました。総合診療科をローテートしている初期研修医、医学部5年生(2011カリキュラム)、4年生(2016カリキュラム)だけではなく、試験期間中の3年生まで参加してくれました。

今回のテーマは難治性のしゃっくりHiccupでした。1年前に感染性腸炎で入院した際、なぜかしゃっくりが出てました。その後しゃっくりは消失しましたが、1年後に頭痛、しゃっくり、耳痛で来院した症例でした。

初めてこの症例をみたDr Branchはいつものように理詰めの臨床推論を展開していきました。

血液検査、画像診断を行うことなく鑑別診断を進め、最終的に必要な検査を選択して、診断を確認するプロセスは、科学であると同時に芸術のような圧倒的な説得力があります。

学生のみんなもBranchの質問に積極的に答え、熱心にメモをとっていました。

佐々木先生の流暢な英語でのプレゼンテーションとライブ解説によって、セミナーはテンポよく進んでいきました。学生たちは、佐々木先生が留学経験のないことに大変驚いていました。

最後には質問に来たみんなと記念撮影です。とても勉強になり、明日への活力をいただきました。

参加してくれた医局の皆様、学生の皆様、本当にありがとうございました。第3回も企画しますので、ぜひお待ちしております。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

解体新書の挿図を描いた小田野直武の絵を見てきました。

梅雨空の月末、6月30日(日)国立博物館にアイヌ・琉球展を見に行ってきました。そのとき、別なブースでなんと解体新書の挿図を描いた小田野直武の絵が展示されていました。

秋田県角館生まれで平賀源内に西洋画法を学んだことで知られており、それまでの日本画と異なり、墨の濃淡のみで陰影を表現することで立体感が強調されています。ターヘルアナトミアからの写し絵には、この立体感が必要であったものと思われます。若干24歳で解体新書の挿図を半年で書き上げた小田野直武は平賀源内の失脚に連座する形で、6年後その生涯を閉じています。

東北の金山が平賀源内を秋田に呼び寄せ、小田野直武は数奇な運命に翻弄されていきます。秋田蘭画として発展した画風は一世を風靡しましたが、その期間は短く、18世紀で黄金期を終えています。その細い糸が杉田玄白・前野良沢に紡がれ、解体新書とともに歴史に刻まれているのは、東北人として、そして医師として、胸が熱くなる思いでした。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

急性虫垂炎と右半結腸憩室炎の臨床的鑑別点に関する研究論文が World Journal of Clinical Casesに掲載されました。

臨床医は症状を聞いた段階である程度考える疾患を絞り込んでおり、お腹を触っている時には頭の中で解剖学の図譜の絵やCT・エコー所見等をイメージしながら触診をしています(外科医は術中所見をイメージしていると思います)。右下腹部痛の患者さんを診る時にも心の中では「急性虫垂炎っぽい」とか「憩室炎っぽい」等と絶えず考えながら動いています。

日本の病院においては結局は腹部CTを撮って診断しますので、ここまでの思考過程があってもなくても変わりはないのかもしれませんが、私は内科医として、画像・血液検査を行うまでの思考過程を大事にしたいと思っています(スラムダンクの主人公のセリフ「左手は添えるだけ」のように、典型的症例においては「検査は添えるだけ」というレベルまで検査前確率を正確に設定できれば理想的です)。

画像診断や血液検査の進歩により病歴聴取や診察の重要性は以前よりも低下しており、病歴や診察に関する研究は若手医師の「で、なんなの?」という問い(So what? question)に弱いかもしれません。しかし、検査がいかに進歩しても、一つの結果に振り回されない為に、常に幅広く情報を集めて判断を繰り返す姿勢は変わらず重要なのではないかと思います。

そういったわけで、僕らが経験や先行研究の組み合わせからなんとなく実感している「憩室炎っぽさ」「虫垂炎っぽさ」を病態生理の観点から説明して、客観的データとして示したいなぁ・・・

と思って書いた論文が遂に掲載されました!

https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i12/1393.htm

欧米諸国では憩室/憩室炎は左半結腸に多いとされていますが、日本を含むアジア諸国では右半結腸憩室炎の頻度が高く、右下腹部痛を訴え、急性虫垂炎が疑われる患者では常に重要な鑑別診断となります。しかし、急性虫垂炎と右半結腸憩室炎の臨床的な鑑別点に関する研究は乏しく、台湾や韓国から単変量比較での研究は報告されていますが、日本発の論文や多変量解析を用いた研究は調べた限りでは存在しませんでした。

本論文は2012年始~2016年末に東邦大学医療センター大森病院に入院した急性虫垂炎236例と右半結腸憩室炎133例の基礎疾患、臨床症状、診察/検査所見を検討したロジスティック回帰分析です。

悪心/嘔吐(オッズ比(OR):3.89)、食思不振(OR:2.13)と高値で虫垂炎が示唆され、長い経過(OR:0.84)、右下腹部痛(OR:0.28)、憩室炎の既往歴(OR: 0.0034)、CRP>3.0 mg/dL(OR:0.25)と低値で憩室炎がより示唆される結果でした。回帰モデルのROC曲線のAUC 0.86と高く、臨床所見により両疾患を鑑別することが可能と考えられました。

自己満足のための論文かもしれませんが、お時間のある時にご一読いただけると幸いです。

多くの暖かいご支援とご指導のおかげで論文掲載の日を迎えることができました。

この場を借りて御礼申し上げます。

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

6/29(土) 20:00-にNHK Eテレで「チョイス@病気になったとき-むくみ徹底対策」が放映されます。

6/29(土) 20:00-20:45 にNHK Eテレでチョイス@病気になったとき「むくみ徹底対策」という番組が放映されます。

以前に出演させていただいた「こむら返り」の回がご好評いただけたとのことで、再び私も出演させていただきました。

よければ是非ご笑覧ください。

(編集後の映像は本番まで見られないので、私のシーンが全カットになっている可能性もありますが…笑)

日本のマス・メディアのヘルス・リテラシーは決して高いとは言えず、インフルエンザ、予防接種、終末期医療に関する報道など、事実や医学的/科学的根拠に基づかずにいたずらに視聴者の不安を煽る内容も少なくないように思います。結果として不要な不安に基づく不要な受診・検査・治療が行われ、必要なことが行われていないという現状があると思います。(一概には言えませんが、例えば腫瘍マーカーによるガン検診、風邪に対する抗菌薬投与、インフルエンザ抗原検査+抗インフルエンザ薬投与+治癒証明書が必須として求められるようなインフルエンザ診療が蔓延している一方で科学的に効果が証明されている様々なワクチンの接種率が低いこと等です。)

しかし、その原因として、私達医療者の大半が無責任なマスコミ批判に終始して、ジャーナリストと協働して正しいことをわかりやすく伝える努力をしてこなかったということもあるのではないかと感じています。

前回、今回と番組作成に協力させていただき、ディレクターの優秀さを痛感しました(彼らは理解力が高く、仕事が速いです!)し、正しいことをわかりやすく伝える為には医療者がそれなりの技量・知識を持ち、なおかつそれなりのエネルギーや時間を費やさなければならないということを実感しました。(恥ずかしながら番組作成を通じて改めて自分自身が医師として大変勉強させていただきました。)

前回の「こむら返り」の回に関しては、私自身も「不要な不安を煽っているのではないか」という不安を持っていましたが、結果として受診された患者様の5-10%程度は治療可能な原因が発見され、症状が改善されたという印象を持ってあり、それなりに番組を通じて患者さんに貢献できたのではないかと感じています。

今回も収録後は自分の言い回しに反省する部分もあり、どれほど「正しいことがわかりやすく伝わっている」番組になっているか楽しみと不安が入り混じっていますが、是非ご笑覧いただけると幸いです!

文責:佐々木 陽典

———————————————————————————————————–

「第1回大森医師会地域医療を考える会」に参加してきました。

6月20日(木)に大森医師会館で開催された「第1回大森医師会地域医療を考える会」に参加してきました。

鈴木央先生が企画され、ワールドカフェ方式というグループディスカッションの方法で、地域医療の問題点、解決法を話し合いました。

様々な問題点がある地域医療ですが、「高齢化と地域完結型医療」「地域医療におけるモヤモヤ」について討論しました。90分の討論会は模造紙に書き込む方式でグループを入れ替えながら進みました。在宅医療を積極的に行っている鈴木先生、医師会副会長の藤井大吾先生を中心に議論は進行し、今後は病診連携だけではなく、病病連携、診診連携が重要になることを確認しました。そのためには、ケアマネージャーとの顔の見える連携も必要であると、みなさんの一致した意見でした。

在宅医療を開始して間もない田代和馬先生、東邦大学総合診療科と深いつながりのある沖縄中部病院で研修され、離島医療に近い在宅医療の実践を目指して大森に開業されたとのことです。ご縁をいただき、ありがとうございます。

研究会の後はお待ちかねの懇親会です。焼き鳥、お寿司を食べながら、お酒も進み、討論会の続きで盛り上がりました。

重鎮の渡辺象先生は美味しいスコッチを紹介してくれました。東京都医師会で活躍される渡辺先生とは、地域医療構想について詳しく教えていただきました。

渡辺先生がいるのは銀座のBARではありません。ワールドカフェ大森医師会館です。

先生方、遅くまでお付き合い頂きまして、ありがとうございます。とても勉強になりました。ぜひ第2回も参加させてください。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–