数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞受賞者である広中平祐先生、米寿のお祝いに参加する機会を頂きました.

数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞受賞者である広中平祐先生、米寿のお祝いに参加する機会を頂きました.

昨年12月、数理の翼の研修会参加OBの交流会である湧源クラブで講演させていただいたご縁で、数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞の受賞者で数理の翼の生みの親、広中平祐先生の米寿のお祝いに参加する機会を頂きました。

医学とまた違った雰囲気が心地よく感じられました。会場の学士会館には、「日本野球発祥の地」のモニュメントがあり、これまた感激でした。

2019年度は医学部1−3年生の選択講義「臨床医学に役立つ複雑系科学入門」を総合診療科で15コマ開催します。

何となく背中を押されたような祝賀会でした。ありがとうございました。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————-

第9回東邦大学JMECCが無事終了しました。

平成31年3月17日(日)8時00分~18時00分 東邦大学医学部 2号館M2階 シミュレーションラボ で、第9回東邦大学JMECCが開催されました。シミュレーションラボはリニューアルされ、とてもきれいになり、設備・機器も充実してきました。

急用で参加できなくなった受講生が2名あり、突然のグループ替えなど、ディレクターの西川先生(藤沢市民病院)に大きなご苦労をかけてしまいました。インストラクターゼロからの出発でしたが、西川先生のご指導で次回は第10回を迎えることができます。ありがとうございます。

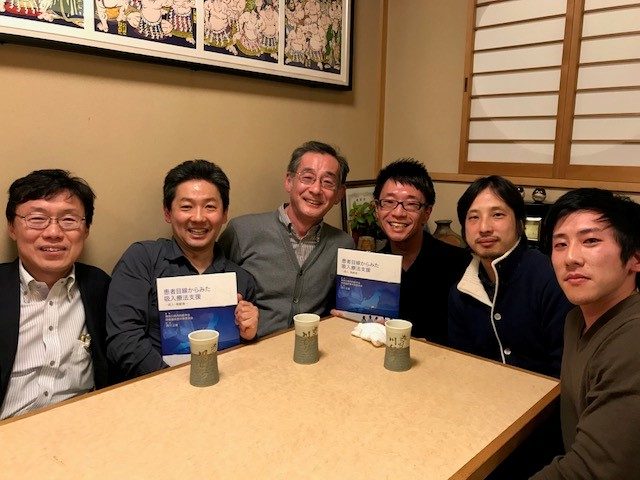

恒例の打ち上げは梅屋敷商店街の寿司「かわむら」です。名古屋から駆けつけてくれた田中創始先生、ありがとうございます。いつも論理的で熱い指導をしてくださる水堂先生(藤沢市民病院)も研修医の磯田先生を誘って来てくれました。瓜田は公務不参加でしたが、打ち上げにはしっかり参加させていただきました。また、この日は西川先生の著書をいただきました。是非みなさんも手にしてみてください。

JMECCは総合診療科の石井孝政先生が中心となり、卒後臨床研修センターの並木温教授の理解のもとで、年2回の開催をしてきました。5月から石井先生がこれまでの功績を認められ、他大学へ転出します。石井先生、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。また、JMECCには来て下さい。呑み会も!

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

新年度恒例のゴルフ

毎年春、桜の季節に催している近隣のクリニックの先生、ならびに地域の方々との親睦ゴルフに行ってまいりました。

例年、開花の時期と重なることは少ない中、今回のゴルフではまさに満開、そして気候も素晴らしい中でプレーをすることができました。

プレー内容はさておき(汗)、蒲田地域で大活躍されている方々の貴重なお話も聞くことができました。

新入局員の先生方、そして出向から戻られた先生方も加わり、活気ある新たなスタートを切ることができました。

本年度もさまざまな活動を行ってまいります。随時HPも更新してまいりますので見ていただけますと幸いです。

また、当医局にご興味を持っていただいた先生方、どうかお気軽にご連絡いただければ幸いです。

———————————————————————————————————–

文責:小松、前田

第53回糖尿病学の進歩で講演させていただきました。

3月1日(金)青森市で開催されたに日本糖尿病学会の教育講演会「第53回糖尿病学の進歩」で講演する機会をいただきました。依頼のテーマは「救急搬送された糖尿病患者の栄養管理」であり、とてもまとめにくいものでした。

大学に戻った2005年7月から、絶食治療を要した予定外入院症例1531例を検討しました。栄養障害の割合は下図のように糖尿病の重症度にかかわらず、約40%存在し、これまでの報告と同様の数値でした。

また、3日以上の絶食が必要な症例の背景は肺炎が最多でしたが、多彩な疾患がみられました。

総合診療科が対応する栄養障害は、急性疾患に伴って増悪する基礎疾患であり、とくに糖尿病は重要です。血糖コントロールを重視するあまり、低栄養に陥ることは避けなければなりません。急性疾患の治療をしながら、基礎疾患の管理にも目配りすることは、総合診療科の得意とするところです。

講演会場は立ち見がでるほどの盛況でした。私の糖尿病の師匠は弘前大学の中村光男先生です。「血糖管理は当たり前、栄養管理ができてこその専門医」といつも指導を受けております。

総合診療科には糖尿病をサブスペシャリティーとする医師が増えてきました。Commonで合併症が多い糖尿病診療は、さらに強化していきたいと思います。竹本先生も河越先生に続いて、糖尿病研究で論文が受理され、学位申請の予定です。

講演を終えて青森空港に着いたところ、JTBから送られてきたe-チケットが反応しません。よく見ると、なんと往復ともに「羽田発 青森行」となっていました。夕方の会議に間に合いません(涙)。参りました。

文責 瓜田純久

———————————————————————————————————–

城戸秀倫先生が「PET/CT における大腸がんの代謝腫瘍体積・総腫瘍代謝量と臨床病理学的T 病期や予後との関わりについて」の論文を発表しました。

助教の城戸倫先生が学位論文「Metabolic tumor volume and total lesion glycolysis in PET/CT are related with the clinicopathological T stage of colorectal cancer and predict its prognosis」をToho Journal of Medicineに発表しました。

城戸先生は慈恵医大を卒業し、がん診療を志していく段階で「がん診療には総合診療のスキルが必要だ!」と考え、東邦大学 総合診療科に入局してくれました。そして大森病院放射線核医学で研鑽を積み、がん診療に対するスキルを磨いてきました。

今回の論文は放射線核医学の水村直准教授の指導を受けて完成させたものです。今回の論文では、大腸がんのFDG-PETでの総腫瘍代謝量(total lesion glycolysis, TLG)がT 因子と有意な関連を示し、術後再発の予後因子であることを明らかにしました。また、TLG が大腸がんの治療選択,術式選択などに有効なバイオマーカーになる可能性を示唆しています。水村先生が一から指導いただき、学位論文だけではなく、核医学専門医も取得させていただきました。水村先生、本当にありがとうございます。

水村先生、大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。

文責 瓜田純久